«Круг земной и небесный». Глава 2. Улица

14 февраля, 2014

АВТОР: В.М. Зимин

ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧАЛО ЗДЕСЬ

Даже «Лукойл» знает: «Спорт есть в каждом из нас». Я не исключение. Поэтому слушаю по радио спортивные передачи и новости. В хорошем исполнении – с удовольствием, в плохом – вынужденно, чаще выключаюсь.

-

«То полудня пламень синий,

То рассвета пламень алый,

Я ль устал от чётких линий

Солнце ли самоё устало?»

Инн. Анненский. Миражи

СПРИНТ

В новостях полностью информацию можно воспринять и усвоить только от Егора Новикова. В нём есть культура, и культура общения тоже, а потому он уважает и свою информацию, и тех, о ком в ней сообщает, и нас – слушателей. Раздельно, чётко, коротко, всегда по делу, не торопясь, по–мужски, я бы сказал. Егор выдаёт свои новости и откланивается.

С другими спортивно–новостными дикторами беда. Это спринтеры, задача и цель у них совсем иная – виртуозно молоть языком на огромной скорости: по сути, это заезды болидов «Формулы–1» в эфире. Общий смысл уловить можно, детали отложиться и запечатлеться не успевают, особенно когда интересуют результаты футбольных или хоккейных матчей после очередного тура. Кто их этому научил – итальянцы, американцы?.. Никогда такого на Руси не водилось, даже в уличных сварах; орали, ругались до сипа и хрипоты, но чтобы так тараторить – не было такого. Добро бы одни дамы, но и мужики туда же. Это как же нужно не уважать «сильную половину» рода человеческого, чтобы постоянно ввязываться в спор и состязание в скоростной риторике с его «прекрасной половиной»? Ну, и естественно, проигрывать.

Всегда первой рвёт финишную ленточку Анна Чернавкина, она вне конкуренции. Второе–третье место попеременно занимают Эльмира Мирзоева или Роберт. С дикцией у него не всё ладно, так что фамилию не называю, не знаю, какая у него там третья согласная («б», «г», «д»?). Остальные – аутсайдеры, их удел не ближе четвёртого места, хотя угнаться за первой тройкой они очень стараются: Садиков (Цадиков?), Миценко и другие, не помню кто, они одинаковые.

Между прочим: в древнем и средневековом Китае одна из причин, по которой муж имел полное законное право развестись со своей женой – длинный язык супруги, болтливость, особенно на скорости. Так что нашим Ане и Эльмире надо бы принять это к сведению.

Впрочем, Аня, может, и не виновата, а виноваты гены, с ними шутки плохи.

Шёл когда–то хороший фильм «Чапаев», открывший дорогу неисчерпаемому количеству анекдотов, часто очень остроумных. Кроме Василия Ивановича и Петьки в героях там ходила ещё и «Анка–пулемётчица». Так что наша Аня, возможно, новая её реинкарнация. Но фамилия меня смущает. Была у меня курица с именем Чернавка. Назвал я её так не только из–за масти – блестящей, чёрной, с мелким белым крапом–бисером по спине и груди. Я вспомнил поговорку от Владимира Даля: «Белобрыса–крыса, а Чернава–красава». Она и вправду была красавица, а по характеру и темпераменту полная противоположность нашей Ане Чернавкиной.

Но расскажу всё по порядку, это добрая история…

При доме у меня была земля. Заниматься огородами времени у меня не было, земля пустовала и заросла бурьяном. Все соседские куры из округи ходили ко мне пастись. Большая рыжая пёстрая курица чаще других попадалась на глаза, нередко крутилась у дверей рядом с домом и другими постройками. Я присмотрелся и в итоге обнаружил у себя в сарае, в уголке, её укромное гнездо, а в нём 4 или 5 яиц. Пеструшка собиралась завести детей. Я назвал её Цыпушей, так звала в детстве свою любимую мягкую ярко–жёлтую игрушку моя младшая дочь. Я устроил Цыпуше роскошное лежбище и стал подкармливать.

Гнездом Цыпуша осталась довольна и через некоторое время перестала появляться во дворе. Я украдкой заглянул в сарай – Цыпуша была на месте. Она утонула в новом пышном гнезде, откуда выглядывал глаз, настороженный и предупреждающий. Я насыпал ей зерна, хлебных крошек, поставил миску с водой, всё очень осторожно, из лежачего положения. Иногда Цыпуша покидала гнездо, а я регулярно туда наведывался, чтобы подсыпать еду и сменить воду. В своё время появились цыплята, всего двое, хотя в гнезде осталось ещё несколько яиц. Я их потом выбросил, когда понял, что других жизней больше не появится.

Цыплята росли, а Цыпуша была очень заботливой мамой. Я кормил их у крыльца, и вся троица была постоянно на виду; по утрам она встречала меня перед дверью в ожидании завтрака. Когда цыплята подросли, стало ясно, что это он и она. Так появились Робеспьер, или просто Робин, – и Чернавка.

Чернавка росла созданием покладистым и доверчивым и скоро стала клевать у меня с руки. Робин сызмальства был настоящим петухом, задиристым, горластым и строптивым, истинным сыном своей страны. Собственно, он и Робеспьером–то стал только потому, что петух красуется на гербе Франции.

Когда они совсем подросли, им понадобился дом. При летней кухне под навесом у меня были уложены в поленницу дрова, а сама поленница прислонена к стене. Высота её около двух метров, тут они и стали устраиваться на ночь. Летом это было нормально, но к холодам надо было переводить их в более надёжное и защищённое укрытие. Я соорудил им из шиферных листов домик, настелил внутри соломы и начал приучать к новому жилищу. Когда темнело, я снимал их с дров, с их насеста, и заносил в домик. Шуму и крику при транспортировке было много. Одна Чернавка вела себя спокойно, позволяла брать себя в руки и, хотя недовольно ворчала, но быстро умолкала и начинала курлыкать, когда я гладил её по голове. Сами куры в домик сначала не заходили и каждый вечер рассаживались на дровах, откуда я обязан был на руках доставлять их в домик. Так продолжалось с неделю. Потом они стали привыкать к своему жилищу, пока, наконец, не решили заходить туда самостоятельно и согласились оставаться там на ночь.

Но однажды ночью я проснулся от их гомона и крика. Я выскочил на улицу с фонариком. Переполох под шифером был страшный. Я открыл дверцу и посветил внутри. Взъерошенные, орущие, они громоздились друг на друга и били крыльями. Я понял – побывала крыса, или того хуже – ласка. Я постоял рядом, поговорил, постепенно всё успокоилось и затихло.

На следующий вечер куры снова были на дровах. Я перенёс их в домик, но протестов было столько, даже от Чернавки, что стало понятно – туда они больше ни ногой. Пришлось строить птичник, что я и начал делать. Но тут переменились обстоятельства, надо было уезжать, и я отдал своих жильцов соседям с просьбой и условием оставить жить… Потом я узнал, что Чернавка тоже стала мамой, и деток у неё в первом выводке было ровно дюжина.

* * *

Наше время может войти в историю как первая беспрецедентная в своей наглости попытка упразднить в русском языке винительный падеж… Состряпали фильм и не без кесарева сечения родили ему название: «Как я провёл ЭТИМ летом». Собрали междусобойчик, надавали фильму премий и растрезвонили по свету. В народе ходят слухи – кино про психов…

Впервые на памяти невозможно и сказать, скольких поколений русских вместо винительного падежа – публично! – ляпнули творительный.

Это так они извернулись, чтобы «сотворить» фильму рекламу.

«Приходите, – говорят, – не подумайте, что мы не учились в школе. Мы знаем: нужно было употребить оборот «ЭТО ЛЕТО» а не «ЭТИМ», в кино мы вам всё покажем и расскажем», – то есть, по сути, продолжают рекламировать.

Ребята плохо соображают, им невдомёк, что реклама эта с двойным дном: кто из уважающих себя россиян согласится посетить фильм российских авторов–двоечников, причём с двойкой по русскому языку? Ему – языку – и так достаётся: душат и англы, и американцы, теперь вот и доморощенные за него в открытую взялись.

Егор Классен («Древнейшая история славян и славяно–руссов». М. «Белые альвы». 2005. с. 29) цитирует Леклерка из его опуса конца XVIII века о России «En Russie»:

«В России имеются три породы лошадей: конь, лошадь и кляча». Как провёл бы Леклерк «ЭТИМ ЛЕТОМ» в России, неизвестно. Может, наши авторы помогли бы ему найти «четвёртую породу лошадей» – русофобы…

А кто-то удовлетворённо потирает руки, он понимает, это диверсия, осознанная или нет: фильм посмотрят тысячи, это капля в море, а вот у миллионов стараниями радио и теле в подсознании останется этот двусмысленный идио(ма)тический выверт «как я провёл ЭТИМ летом», этот «24 кадр», выверенный трюк из арсенала зомбирующих.

Есть ли у нас в России какая-нибудь служба, какое-нибудь министерство или ведомство, которое встало бы на защиту нашего родного языка?..

P.S.

Понятно, что авторы хотели предъявить нам свою загадочность. Могу только предположить, какую они дают в итоге расшифровку «Как я провёл этим летом:

(1) какого-нибудь сукиного сына;

(2) контрабандный кофе или наркотики, или грязные деньги в оффшор;

(3) тридцатый (40-й, 60-й, 100-й…) год своей незадавшейся жизни.

В своих приватных тусовках, господа, можете ходить на головах и изъясняться хоть на эсперанто. Но не троньте наш язык, наш – русский язык!

12.04.2010. Ст. Степная

УНИВЕРСИТЕТЫ

-

«Итак, Равель, танцуем болеро…»

Н. Заболоцкий. 1967 год.

Государственный университет принимает на худграф очередной набор. Почти всем студентам стандартные, после десятилетки в школе, 17 лет. Все, кому в этом году 17, по восточному календарю – тигры. Как известно, тигров двенадцать разновидностей, в зависимости от того, кто в каком месяце родился, от «уравновешенных» (тельцы) и «рассудительных» (козероги) до «флегматичных» (раки), «опасных» (скорпионы) и «безумных» (рыбы). Итак, в 1967 г. университет набрал в основном тигрятник. Неизвестно почему, именно в этом году в университете ввели вдруг раздельное обучение, так что в группе из 24-х человек дамы занимались отдельно и имели своё расписание.

Всех иногородних поселили в общежитии и в комнате 541, о которой не раз ещё будет идти речь, собрался такой состав: два Николая, Евгений и Илья. Прошло какое-то время, и все получили вполне заработанные клички, все, кроме Жени. Был он нейтральный, рассудительный, и никакая кличка ему не подошла. Из-за имени Илье досталась кличка Репин, а про настоящую его фамилию почти забыли. Преподаватели, и те частенько так его окликали. Вот эту-то четвёрку комната 541 и приняла для подвигов на ближайшие пять лет.

Комната как комната, вполне обычная, нормальная. Не то, что рядом. Там в первом же семестре украли дверь. Просто когда все были на занятиях, сняли с петель и унесли. Так и получилось, что ребята из этой комнаты год прожили за занавеской. Они требовали, они бунтовали, выбрасывали в коридор непрошенных гостей, оставляли по очереди кого–то из себя за дежурного, уходя на лекции втроём, но дверь есть дверь. А вот когда её нет…

Вернувшись, можно было застать дежурного, не очень–то трезвого и такую же компанию, можно было найти свои кровати занятыми безмятежно спящими знакомыми или незнакомыми, со своего факультета или нет, со своего этажа или с любого другого. Припасы съедены, тумбочки пустые, на столе грязь, бутылки ещё не сданы. Много находилось любителей заглянуть за занавеску…

И ещё одна комната была в славе и в примере, особенно у комсомольского и деканатского начальства – комната непьющих, непьющая комната. Там жили два Анатолия и Вова, виртуоз и бес на ударных, кличка Бен. И это было совсем уже непонятно и неприлично – как это, джазмен – и вдруг непьющий. Но в остальном всё тут было нормально, ребята свои, тигры. А0 что не пьют, так это даже удобно. Вот, наскребли на бутылку портвейна. Можно не закусывать, конечно, но есть всё равно хочется. Стучатся, те открывают. Они делают вид, что не помнят и пытаются разлить на всех: «Ах, – удивляются, – мы и забыли. Ну, раз не пьёте, тогда мы сами, вот только закусить чего-нибудь».

Было у всех этих комнат, и ещё у нескольких, одно общее – боксёрские перчатки. Разбитые носы, рассечённые брови, фингалы под глазом считались в порядке вещей. Сломанный нос и глубокий шрам на всю жизнь уходили в особый гладиаторский актив. Всем этим гордились, называли школой выживания или школой мужества, и так оно и было. Весовых категорий не существовало, каждый мог вызвать каждого, и тренировочные колотушки, полученные в общежитии, не раз сослужили полезную службу на улицах неспокойного южного города.

Но в основном жизнь протекала хотя и бурно, но мирно. Чуть бы посытнее, совсем было бы хорошо, а так – голод был не в редкость. Уже и подрабатывали собственным ремеслом, то этюд продадут, то плакат нарисуют или стенд с отличниками производства накрасят, но всё тут же спускалось – за общим столом, с девочками, в веселье и шуме. Выручали домашние. Каждый из дому что-нибудь привозил – это были куры, гуси, утки, яйца, фрукты и овощи, сало, картошка. Несколько дней бездумного чревоугодия, ещё несколько дней подбирали остатки, потом что–то наскребали, потом… А до стипендии ещё неделя, а молодые и здоровые желудки просят есть. Однако и тут не всё потеряно. На четвёртом этаже жили узбеки из Андижана, занимая вчетвером всего-то одну комнату, но когда они варили плов, казалось, весь Андижан сюда переселился. Умопомрачительные запахи ударяли в нос, стоило только открыть входную дверь в общежитие, а на четвёртом этаже у вас просто кружилась голова. Вот этим–то пловом и потчевалась иногда голодная орава художников из 541-ой. Случались, однако, и более серьёзные истории…

Приключения Коли Бурина

Один из голодных вечеров, когда – хочешь не хочешь – приходится ложиться спать с пустым желудком. Все стараются поскорее заснуть.

Коля Бурин – маленький крепыш, этакий плотно сбитый зимний грибок-опёнок, скуластые челюсти, любитель поесть и отчаянный спорщик.

Коля ворочается на кровати, перед глазами сплошная гастрономическая порнография – раздетые колбасы, обнажённые сосиски. Поняв, что не заснуть, Коля подаёт голос: «Мужики, я съем тот хлеб в шкафу?». Все хорошо понимают, о чём идёт речь, и потому молчат. Полгода назад кто-то сунул в шкаф буханку хлеба и забыл. Хлеб давно высох и превратился в камень, его много раз перебрасывали из угла в угол, но никто так и не прельстился. Не зажигая света, Коля добирается до шкафа, нащупывает сухарь и возвращается в свою кровать. Раздаётся решительный и жёсткий хруст. Челюсти работают как машины – хрум, хрум… хрум.

Скрежет прерывается шлепком, так бьют комара на лбу, потом ещё шлепок. Меняется ритм – хрум, шлёп,… хрум, шлёп, потом одни шлепки, потом: «А-а-а! Кто по мне бегает?!» Вопль такой дикий и испуганный, что несколько человек, сорвавшись с кроватей, сталкиваются лбами у выключателя. Вспыхивает свет… Молчание… И дикий хохот поднимает занавески и отдаётся звоном в стёклах. Лицо у Коли облеплено муравьями, не просто муравьями, муравьями и яйцами, каждый муравей с яйцом. Половину муравейника он съел, другая половина спасается…

Это ещё что, были у Коли и куда более рискованные приключения…

Утро перед лекциями. Все спешат к умывальникам. Илья достаёт новенький кусок туалетного земляничного мыла, разворачивает. Поднимается ароматное облачко, перебивающее другие запахи.

«Репин, дашь намылиться?» – через плечо заглядывает Коля Бурин.

«Конечно, – говорит Илья, – но вообще–то если хочешь, половина будет твоя».

«Как?»

«А перекусить надо, зубами. Пополам».

«Запросто», – говорит Коля, и сам не успевает сообразить, как полкуска мыла торчит наружу, а другая половина у него во рту.

Челюсти смыкаются, напрягаются, зубы погружаются в мыло глубже, глубже, почти скрываются в нём. Всё. Дальше не идут. Коля пробует переломить кусок руками. Не тут-то было, мыльная масса оказывается слишком вязкой, шея трещит, мыло не переламывается. Коля пробует разжать зубы, снова помогает себе руками, растягивая челюсти, но куда там, прихватило, как капканом. В глазах у него растерянность, потом тревога, трудно дышать. Илья трогает торчащий наружу кусок. «М-м-м…» – мычит Коля и как бычок на привязи подаётся за его рукой. По сторонам изо рта лезет мыльная пена. В Колиных глазах уже не тревога, а паника, пены всё больше, он почти задыхается, дышать совсем нечем. Над ним работает несколько человек, и уже сломали зубную щётку. Наконец кто-то приносит большого номера кисть и обратной стороной, работая как рычагом, удаётся посильнее разжать зубы и освободить их. Коля выплёвывает злополучное мыло на пол, в глазах слёзы, по физиономии ползут и лопаются радужные мыльные пузыри, туалет благоухает земляникой…

Толя Акунин

У Ильи традиционный груз из дома – чемодан вяленой рыбы. У Кузнецова – чемодан кускового шоколада, у него мама в Нальчике на шоколадной фабрике работала. Вот, часа в два ночи, отчётливое царапанье под дверью, никто не отвечает, царапаются громче, и слышится жалобное: «Дайтэ трохi шоколаду». Снова Толя Акунин, он страшный сладкоежка, стучать робеет, поэтому только скребётся. Дверь в темноте открывается, в руки ему суют кусок шоколада, и он исчезает…

Для Толи Акунина это единственный гедонистический грех. Странным образом у него сочетались привычки Велимира Хлебникова и Диогена. Ещё на первом курсе у него утащили кровать. Потом исчезли матрац и одеяло, хотя одеяло иногда появлялось снова. Он не роптал, поспрашивал: «Вы не видели мою кровать?» – и устроился в своём углу на полу, подстелив верхнюю одежду, и так и проспал там до университетского окончания, накрываясь простынёй и иногда одеялом.

Странно, потому что его станичная родня была довольно зажиточной по тогдашним меркам. При Толиных взаимоотношениях и взаиморасчётах с жизнью с её кому-то позарез нужными учебными планами, зачётами и экзаменами, вполне естественно возникли у него трения и конфликты с учебным процессом, иными словами, хвосты и неуды. И на горизонте появился военкомат: ага, Акунин не переведён на следующий курс.

Неважно, что ему всего лишь назначена переэкзаменовка на осень, и никто не собирается его отчислять. Военкомат строг, траурная повестка уже доставлена в общежитие – «явиться на призывной пункт».

Деканом был у них тогда Иван Григорьевич, армянин, подвижный, маленький и очень добрый. Он их любил, своих студентов, и они платили ему тем же. Из каких только передряг он их не вытаскивал и чего только не прощал…

С Акунинской повесткой идут к Ивану Григорьевичу, целой делегацией, сам Акунин не пошёл бы. И начинаются для Ивана Григорьевича заморочки с военкоматом – звонки, бумаги, письма, печати, подписи. Чего ему стоило, никто не знает, в военкоматах народ настырный, на патриотизм давят, долгом Родине берут…

А тем временем скорбные родственники едут из станицы Татьянинской в город. Везут еду, закуски, самогон и устраивают всему пятому этажу проводы Акунина в армию. Дня три провожали, пока, наконец, не пришло от Ивана Григорьевича известие о том, что призыв отменяется. И так трижды за пять лет учёбы. Спасибо Ивану Григорьевичу, да будет земля ему пухом, закончил Толя университет и пишет потихоньку холсты в своей Татьянинской. И ещё раз спасибо, никто не знает, что бы с ним сталось, если бы не Иван Григорьевич, совсем неподходящий для армии человек Толя Акунин.

* * *

А вот другой преподаватель, и тоже армянин, темпераментный, азартный и очень упрямый, хотя незлобивый и безобидный. Одно время он вёл у них живопись. «Нэ так!» – правит он кистью № 25, а то и пальцем этюд Ильи…

Илья устраивается ближе к окну, сбоку ставит стул, с другого бока стоит стол. Не подойти. «Нэ так! Что дэлаишь?!» – рычит тот откуда-то из-за спины, но до холста не дотянуться. Наработавшись, довольный Илья идёт в буфет, время обеда. Возвращается. Его композиция в центре мастерской, перед ней, уперев руки в бока, перемазанный счастливый армянин. Описав мастихином круг по воздуху, цокает языком: «Какой красывый, сабака!». Всё переписано напрочь, почти Сарьян.

Незабвенный Григорий Иванович, любимый и любимейший. Он вёл у них композицию и живопись. После трёхчасовых бдений за мольбертами кто–то вдруг ненароком вспоминал:

«Григорий Иванович, а что, сегодня пленера не будет?»

«Ах, да–да, как же, действительно засиделись. Давно пора».

Они спускаются в горпарк, набирают портвейна и начинается пленер. Потом Григория Ивановича провожают домой, сами кто куда. Хмель из молодых голов быстро выветривается, наука оставалась – глубоко внутри и навсегда.

Григорий Иванович – педагог прирождённый. Надо было их любить – всех – безалаберных и аккуратистов, талантливых и не очень, послушных и неслухов, строптивых, беспокойных, зелёных. Кроме чувства, кроме опыта и знаний, кроме профессионализма и чутья художника, он обладал ещё одним редким даром – умением отдать, вложить, донести до сердца. А без этого многому не научишь.

Плохие и хорошие

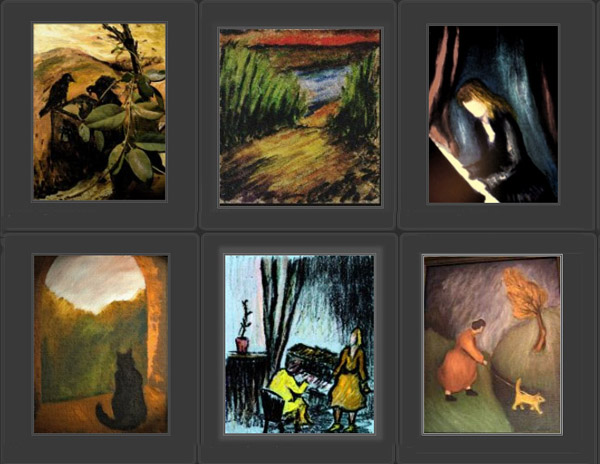

Все знают, что студенты бывают плохие и хорошие, кафедральное начальство в своём всеведении знает об этом лучше других и из первых рук. Хорошие успешно справляются с учебными планами и заданиями, не пропускают занятий, этюды пишут как учили, композицию строят как сказано, не забывают выразить идею, соглашаются с замечаниями и тут же вносят исправления. Плохие – те, кто всего этого не делает, или только делает вид, что делает, а сам норовит по–своему. Вот один к заурядному что ни на есть учебному натурному портрету выдал ярко–синий подмалёвок, другой спокойно кладёт рядом чистым цветом зелёное и красное, зелёное и оранжевое, третий запросто поменял перспективу, может вообще смешать их и выдать в одном этюде и прямую, и обратную. Они могут опоздать или совсем не явиться на занятия, могут прийти, и от них будет разить портвейном. Их неудержимо как магнитом тянет ко всякого рода формальным опытам, чем они по углам, где никто не видит, и занимаются. Они подбирают на улице коряги и палки, строгают, сверлят и выставляют уродцев, которых называют Аполлонами, и красавчиков, которых кличут Иудами. На холст они могут прилепить тряпку, а то и крысиную шкуру – инсталляции, видите ли, слово–то какое выудили…

Хорошие и есть хорошие, это и по отметкам сразу видно – четвёрки и пятёрки. У плохих на каждом просмотре не редкость неуды. Вот тут, к примеру, всё не так, как надо: цвет – такого в жизни у человеческого тела не бывает, светотень нарушена, перспектива смещена… однако, что-то орёт и рвётся из холста – ладно, трояк, на всякий случай с минусом…

Это потом жизнь разберётся и наведёт порядок, и плохие, и хорошие большей частью вроде как поменяются местами. А сейчас конец учебного года и время выездных пленеров. Хорошие едут в Москву, будут писать на творческих дачах в Подмосковье; на будущий год они поедут по Золотому Кольцу, потом снова в Москву. Плохих туда не берут, плохим – сухой паёк, какие–то деньги, суточные или как их там, и езжайте куда хотите, отчитываться вы знаете как – этюдами, набросками, картинами, не привезёте – вылетите из университета.

Плохие ездили всегда в Крепостную. Ах, Крепостная, воля–вольная, только–то полсотни дворов – и вся станица. Афипс, собрав в горсти основные притоки верховий, здесь уже полноводный. Вокруг горы, одетые лесом, по логам скальные 30-метровые обрывы, и над всем царит крутосклонный Собер. Всего–то 735 м и тоже закрылся деревьями, но высится владетельно и выглядит хозяином. И лес, роскошный южный лес, чего тут только нет, от поднявшейся свечкой в небеса дикой груши и раскидистой яблони-кислицы до державного тиса и дуба. Зелень на все лады, по всему спектру, в каждом уголочке. Всё дышит и всему есть место.

Развёрнуты этюдники. Тишина вокруг особая, лесная, переполненная звуками и жизнью. Этюды пишутся стремительно, иначе как за ней успеть.

Серой тенью из лопухов к нагретым камням проплыла двухметровая гюрза, подняла тяжёлую треугольную голову, холодно смерила взглядом и, свернув несколько колец, застыла. Толстый как полено полоз в золотых и оранжевых пятнах лежит прямо на тропе, сливаясь с солнечными бликами. Стадо кабанов где–то рядом, фыркая и хрюкая, копытит прошлогодние жёлуди и незрелую падалицу. Может выйти вдруг косуля, может олень. Высоко в листве перебрасываются дрозды, отбарабанил дятел, а вот и иволга на флейте проговорила собственное имя.

Какое там Подмосковье… Что может сравниться с этим насыщенным и напряжённым, непрерывным и наполненным, физически ощутимым пульсом, бьющим как родник. Может, поэтому этюдов у плохих к просмотру вдвое больше, чем у хороших. Но лень–матушка, да и некогда, жизнь захлёстывает, – и вот, этюды не оформлены, задания не дописаны, то того нет, то другого. Опять, о Господи, плохие с тройками, хорошие с пятёрками.

Но это потом, когда приедут. А сегодня заботы другие. Вечером, видно, драка предстоит с местными парнями, ну, конечно, «шерше ля фам». Потом поход на Собер, на вершину, оттуда всё видно, каждый раз одно и разное. Всё меняет цвет – небо, зелень, скалы, плывёт и меняется форма, ушло–сменилось настроение, разрастается облако, упала роса, сейчас упадёт солнце… этюды летят листок за листком, только успевай.

На вершине Собера ровная площадка с редкими кустами и деревьями. Луговина, высокотравье, разнотравье. И цветы, собрав всю радугу, неторопливо проживают собственную жизнь. Вот тут хорошо и передохнуть – за натюрмортом.

* * *

И снова город, просмотры, занятия, общежитие, есть деньги, нет денег, сегодня, вот опять голодуха, и живот подвело. Но… бывает же такое…

Полквартала до пельменной

Сырость. Слякоть. Сумрак. Сеет мелкий дождь. Осень. Четыре часа дня, небо придавило тучами, и уже почти темно. Илья с Кузнецовым бредут от трамвая к Красной, два тощих волчонка со сведёнными скулами. Достаёт через намокшую одежонку холод. То ли это голод (ещё три дня до стипендии), то ли оба вместе?

На улице почти никого. И может потому, что с Красной, до неё полквартала, от самой центральной и самой известной в ту пору пельменной нанесло на них дурманящий запах пельменей, Илья размечтался:

«Слушай, представляешь, послал бы нам Бог сейчас трояк. Тарелка пельменей, полная, уксусом польём, сметаны сверху…».

И на полуслове замирает. В луже перед ним, под занесённой для шага ногой плавает листик. Илья нагибается, подсовывает ладошку и вместе с грязной жижей поднимает – на ладони трояк. Они смотрят на него, друг на друга, о, чудо из чудес!..

В чистой лужице рядом тщательно моют денежку и уже начинают верить в то, что это правда. Илья приклеивает её под рубашку к сердцу – пусть сохнет. Идут к пельменной, вовсе не бегом, а солидным и размеренным шагом. Там длинная очередь. «Вот и хорошо, – соглашаются оба, – как раз высохнет».

А через какие–то 15–20 минут стол, и перед каждым дымится тарелка пельменей, и уксус, и горчица, и сметана, всё есть…

Через полчаса просохшие, розовые, распаренные и счастливые выбираются они на улицу. «А ещё говорят, что Бога нет», – богохульствует Илья.

Теперь, когда Николай Иванович Кузнецов, один из ведущих дизайнеров салона большой фирмы г. Сочи, появляется в городе, не было ещё случая, чтобы они не вспоминали про волшебный трояк и не поприветствовали его стопкой.

* * *

Жизнь продолжается. Забот ещё прибавилось – теперь музыкальных. Как же, репетировать приходится!..

Чеби-Чеки

Какими-то путями на складах в университете оказалась уйма списанных духовых инструментов. Тут же на курсе объявились музыкальные таланты. Тут же и возник собственный оркестр, назвали его Чеби–Чеки, и никто до сих пор не знает, откуда родилась эта чирикалка в названии. Начав с известных духовых мелодий, постепенно свалились к джазу. Умения недоставало, но в джазе главное не умение, а импровизация, и уж кого–кого, а фантазёров и импровизаторов тут хватало. Музыку писали сами, аранжировали сами, ну и конечно сами исполняли. Саксофона не было, но был кларнет, были трубы, гитары и ударные, был энтузиазм, и буйно бродила кровь в жилах, что ещё надо для джаза?

Комсомольская верхушка пыталась руководить, но быстро попала от них в зависимость – оркестр участвовал во всех праздничных демонстрациях с патриотическими маршами, мог гимн и «не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым» сыграть. Так что, наоборот, на своих масонских сходках в бюро приходилось их даже оправдывать перед партийными боссами, доказывая их безобидность. К тому же известность пришла, слава пошла гулять по городу.

На пятом этаже общежития лестничный марш с просторными коридорами по обе стороны открывался в большую комнату. Это и был концертный зал. Народу на такие концерты набивалось предостаточно, хотя особых афиш–анонсов не было. А постоянными посетителями стали негры из сельхозинститута. И правда, какой же негр без джаза? Как узнавали, непонятно, но присутствовали всегда, человек по десять минимум, сидели в первых рядах, подёргивая руками и плечами, отбивая такт ногами, сверкая белизной зубов растянутых в улыбке ртов.

Репину в джаз–банде доверили геликон – огромных размеров самую большую трубу, звуки только «бу–бу» утробным басом, больше ничего. Но подходящая, самая настоящая африканская кличка уже к нему приклеилась – Опенге. Это за его успехи в конголезском. Познакомился он с негром из Конго и взял у него несколько уроков языка. Дальше совершенствовался, в основном, самостоятельно, на городских улицах. То билет в трамвае попросит на конголезском, то поздоровается или попрощается, а то и в любви мог признаться. Кто его знает, физиономия самая что ни есть русская, а вот такая скирда на голове – спутанных вьющихся тёмно–русых волос вполне могла и из Африки приехать. И вид больно серьёзный, совсем не улыбается парень.

Оркестр участвовал во всех совдеповских праздниках на демонстрациях, как же, художественная самодеятельность, отрада и гордость комсомольского вожака, у других нет, у него есть. Это была обязаловка, неинтересно. Куда интереснее вывалить под вечер после репетиции на улицу – с боем, грохотом, под протяжный трубный глас. Народ в недоумении: «Что? Как? Демонстрация? Какой праздник?» Вот уже сзади длинный хвост, толпа всё растёт, барабан Бена (Вовы Кривенко) подчиняет и завораживает ритмом, заставляет держать ногу, будит что–то в крови…

«И нету сил держаться боле,

Толпа в плену, толпа в неволе,

Толпа лунатиком идёт,

Ладони вытянув вперёд».

Н. Заболоцкий

На пронзительной Калахари–ноте музыка обрывается. Оркестр незаметно рассеивается по сторонам, а толпа идёт дальше. Но чего–то ей уже не хватает. Замедлив шаг, топчутся в растерянности на месте: «Что? Где оркестр? Куда дальше идти?»…

Что–то томится в теле, что–то бродит. Неясное, тёмное, властное. Появляется, когда их собирается человек по десять или больше. Мастерят из листа плотной бумаги пропеллеры, насаживают на прут. «Ж-ж-ж», – говорит кто–то. – «Ж-ж-ж», – откликаются с разных сторон. Поднимаются, выстраиваются в вереницу и – по коридору, по этажам, во двор, по двору. Их уже человек пятьдесят: «Ж-ж-ж», – наполняется пространство гулом.

Зачем? Почему? Никто не знает – это коллективное, бессознательное, Юнг, архетипы… Жутковато становится, когда в сумраке эта длинная змея вдруг замолкает и льётся молча. Повороты, круги, восьмёрки, зигзаги – всё молча, складно, одним телом. Мелькают и колышутся пропеллеры, бесшумным крадущимся и слитным шагом ступают ноги… И вдруг всё рассыпается, всё смешалось, смех, крики. Это уже толпа, потом стайки. Всё рассасывается по комнатам, и наступает обычная смирная тишина.

* * *

Сегодня день Коли Пазина. Притащил двух здоровенных кур и упаковку яиц, заработанные, «прыз» – это он так слово «приз» выговаривал, оно и стало его кличкой. Чуть что – «прыз», здоровался, прощался – «прыз». А началось всё с Колиных авторских гонораров. Вот договариваются они в отделе кадров сельхозфабрики, там нужно доску почёта оформить, передовиков своих на видном месте повесить. «А мы вам за это заплатим», – говорят они Коле.

Коля пишет название, фантазирует с орнаментом, рамки под фотографии выводит, фоном поиграл – вроде всё, работа готова. Доску принимают, Колю хвалят, жмут руку, говорят «спасибо», готовы сказать «до свидания». Коле о деньгах говорить неудобно, он мнётся, потом решается. «Прыз», – говорит. – «Что?» – не понимают они. – «Прыз, ну, за работу». – «Ах, приз, – наконец догадываются они. – Ну, возьмите, вон, ящик яиц в углу». Вот теперь уже все довольны и радостно прощаются. Так, большей частью натурой, Коля и брал свои призы.

Это что, были и другие оригиналы.

Конспекты

В Б.Л. неожиданно проснулась тяга к философии, и не к какой-нибудь, а к марксистско-ленинской, если это можно назвать философией. В выходные, по вечерам после занятий все кто куда, жизнь бурлит, а он – в библиотеку. Обложится Марксом–Энгельсом и другими толстыми вроде как книжками и пишет конспекты. Другая любовь, уже тайная, к прекрасному полу. Но, то ли это с философией не очень вязалось, то ли ещё что, но… в общем, никак ему не удавалось ничего тут законспектировать, хотя парень был видный.

Однажды в общежитии…

Не нужно особой фантазии, чтобы представить то, что творится в мужских туалетах у писсуаров. Занятие обыденное и скучное. Чтобы как–то его оживить и разнообразить, ребята придумали ПП – прощальный пинок, или пинок на прощанье. Лёгкий толчок под зад, обычно коленкой. Выполняет его тот, кто, закончив дела, туалет покидает. Нужно об этом помнить, быть бдительным и вовремя увернуться, либо развернуться лицом, короче, быть в готовности.

Б.Л. сегодня не был готов. Илья исполняет ритуальный ПП и быстро к выходу. Видимо у Б.Л. сегодня был чёрный день, потому что он пришёл в ярость. Обычная реакция – лёгкое справедливое возмущение, стандартная короткая ругань и приказ в память отплатить тем же при первом удобном случае.

А тут слепая ярость… Б.Л. развернулся и со струей наперевес рванул за Ильёй…

Надо же такому случиться, по коридору идут три барышни с инфака, к художникам в гости. Бегущего Репина они пропускают, тот забегает к ним за спины, останавливается и оборачивается.

Б.Л. косолапит по коридору, по сторонам он не глядит, штаны и остальное держит в руках. За пару шагов до девиц он поднимает глаза…

Крутой разворот, и тем же манером он проделывает путь назад и скрывается в туалете.

Это только читать и писать долго, всё событие заняло от силы 2–3 минуты. Такие вот… конспекты.

* * *

По комсомольской моде того времени и, конечно, с целью подработать завели они на курсе свой стройотряд – «Скиф». В известном селе Лебеди выстроили целую улицу, стоит и сейчас, называется Студенческая. Дома ставили деревянные, щитовые, так называемые «финские». Работали от зари до зари, темп был нужен, чтобы успеть побольше сделать, иначе останешься без заработка. Грубели руки, отвыкая от кистей. Душа просит сделать хоть что–нибудь с фронтоном, завязать наличник в композицию, хоть птицу вырезать, поставить на конёк, но прораб уже гонит со следующим заданием: «Даёшь, художник, жилплощадь населению!»

Это в Лебедях–то, исконном казачьем хуторе. Где ваши родовые наделы, казачки? Ваши руки, одинаково споро управлявшиеся и с шашкой, и с землёй, умевшие за месяц поставить саманную хоромину – живи, не хочу? Всё пропито, сдано в колхоз, крыши текут, хаты рушатся. Ну, кто же ещё жильё будет строить для вас как не студент–художник?!

Они и строили. И время для забав всё равно находили. Повзрослевшие сегодня Лебединские красавицы не забыли, наверное, дорогие сердцу утехи молодости с разбитными студентами из города. Тогда царил «сухой закон». Это для них прятали они в стожках бутылки с самогоном, а потом встречали развесёлых по укромным уголкам. Подойдут ребята, уже в потёмках, к стожку, потрясут – не звенит, идут к другому, к следующему, глядишь, и зазвенело.

* * *

Может сложиться впечатление, что ребята были совсем уж аполитичные, стройотряд для заработков, и дальше – только пили, ели, дрались, прикалывались, устраивали свои амурные дела, ходили и не ходили на лекции, лепили глину, долбили дерево и камень, писали этюды и картины. Это неправда, не вся правда.

Был у них предмет, назывался «Обработка материалов», науку преподавал Филипп Филиппыч. Однажды выдаёт он каждому по трёхкилограммовому железному бруску–болванке с заданием извлечь и зашлифовать из болванки молоточек грамм на двести, такие в ходу у гравёров. Срок два месяца, время пошло. Как с ней быть, с этой болванкой? Ребята, даже самые исполнительные, покрутятся рядом с драчевым напильником и ножовкой по металлу – как была болванка, так и осталась, ничего с ней не делается.

Настаёт день зачёта. Мастерская была внизу, в подвале. Темно, сыро, мрачно. Посередине мастерской стоит необъятных размеров металлический стол–верстак, привинченный к полу. По сторонам стола высятся закреплённые на нём огромные слесарные тиски. У Филипп Филиппыча своя отдельная комнатка, он сидит в ней при электричестве и злорадно строчит список, ясно, всем «незачет», он уже видел – все болванки целёхонькие…

В мастерской зловещая тишина. Ребята раздеваются до трусов, натягивают засаленные промасленные фартуки, зажимают болванки в тиски, вооружаются кувалдами. И… тишина рушится. Десяток пролетарских кувалд опускаются на болванки, ещё, ещё, ещё. От неожиданности останавливается трамвай на улице рядом, перепуганные прохожие пытаются заглянуть в подвальные окошки почти вровень с землёй. «Вставай, проклятьем заклеймённый», – выводит стройный хор под аккомпанемент оглушительных выстрелов железа о железо.

Филипп Филиппыч выскакивает из своей каморки и хватается за голову. Полуголые тела, голые прочно расставленные ноги, голые руки с кувалдами на длинных рукоятках описывают круги взмах за взмахом.

«Прекратить!»

«Весь мир голодных и рабов», – несётся Филипп Филиппычу в ответ.

Шабаш. Летят длинные искры – от болванок, от столов, от тисков, от дорогих сердцу Филипп Филиппыча тисков.

«Прекра…тить!» – он срывается на визг.

«Эту… песню… не за…претить», – скандирует хор в ответ, отбивая каждый такт кувалдами…

Всем поставлен зачёт. Пьют мировую. Выясняют у Филипп Филиппыча, что же всё–таки нужно было делать с болванками. Ничего, оказывается, просто повозиться с железом, а потом к нему подойти. Пошутил он. Заскучал человек. Он и так зачет поставил бы, без «Интернационала».

* * *

Такие они были – университеты.

Может, и вправду,

-

«А ведь раньше лучше было

И, пожалуй, не сравнишь,

Как ты прежде шелестила,

Кровь, как нынче шелестишь».

О. Мандельштам

ХИРУРГИЯ

-

«Полчаса до темноты –

Вот теперь давай на «ты»!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Как с тобой легко и жутко,

Что ж ты смотришь сверху вниз?

Поднеси поближе шубку,

Расстегнись и отвернись».

Евг. Рейн

Звонит Женя: «Репин, собирайся, шабашка отличная, колхозная. Представляешь, председателя не помню, бухгалтер Сундук, парторг Ящик. Во фамилийки Бог дал, но, честное слово, правда. Заплатить хорошо обещали, там ДК расписать надо. Бригада 4–5 человек, работы много. Я побежал».

Репин собирается, обзванивает художников: сам Илья, Женя, Коля, Саша, Виталик.

Приехали, работают: кормят на убой, деньги обещали выдать сразу, восходы, закаты, воздух звенит от чистоты и жаворонков по утрам, урывками этюды копятся, пруд зарыбленный, кто–то и порыбачить успевает.

Места живописные. На берегу пруда небольшой прохладный лесок уходит в низину и там становится пойменным, с буреломом, ажиной, травой в рост и комарами. А на другом берегу – плантация конопли стеной стоит – двухметровая, тёмно–зелёная, отяжелевшая от дурманящих запахов.

Работа близится к концу, и в один из дней они решают устроить выходной. Выбираются с утра на пруд, с ними дамы из местных, еда, питьё, закуски, сколько унесли. Рыбачат, загорают, купаются, веселье и шум, как повисли над прудом с утра, так целый день и не стихают.

Ближе к вечеру переглянулись Илья с подружкой и, не сговариваясь, поплыли на ту сторону пруда. Подплыли, до берега метра три, под ногами ил по колено. Тут, на беду, коснулись они друг друга, а не надо было касаться. Как током ударило, закувыркались они в жирной и чёрной, чернее сажи, муляке, и так, одним диковинным телом, проползли до берега, и накрыла их конопля – сразу и ложе, и покрывало, и благовония…

Лежат, улыбаются, глядя друг на друга, есть от чего, перемазались как черти. И вдруг, словно выстрел, хлестнул вопль над водой. Следом – ещё один.

Плывёт Репин, гребёт сколько есть сил, не знает, что и думать. Видит издалека – переполох на берегу, фигуры мечутся вокруг костра. Одна отделилась и бегом в низину, к лесу, другая на месте пляшет и орёт. Приближается Илья, теперь слова разобрать можно, не очень–то цензурные. Выходит на берег, ещё отдышаться надо…

У костра, по центру стоит в одних трусах Саша, в руке – топор, трясёт им в воздухе и, сколько сил в лёгких, кричит: «Зарублю суку!» Видит приближающегося Репина: «Гляди, что он сделал!» – и тычет пальцем в огромный, на глазах расплывающийся багровый слепок с чьих–то зубов, словно пасть собачья сомкнулась на Сашином животе.

– Кто? – не понимает Репин.

– Виталька… Зарублю суку! – но уже начинает потихоньку остывать.

«Странно», – думает Илья, никаких живодёрских наклонностей он не замечал за ним раньше.

Постепенно всё проясняется… Лежат ребята на травке, притомились за день, отдыхают, говорить уже не хочется. Наплывает тихий вечер. Солнце оранжево–красное, как цветок календулы, едва касается теплом и лаской. Чуть в стороне о чём–то шепчутся Женя с избранницей, они давно поладили, им хорошо. Виталик и его пара разделены костром, не сошлись, видно, характерами. Саша лежит навзничь, раскинув руки, и кудрявая головка уютно устроилась у него на животе, время от времени шевелится, пощипывает губами, гладит рукой, потом снова откидывается на спину и затихает.

«Слушай, что ты его облизываешь? Цапнула бы, что ли», – говорит Виталик.

Никто не обращает на него внимания. Медленно близятся сумерки. Смирная тишина вокруг, время замерло.

«Ну, чего ты, цапни, говорю. Видишь, он сейчас заснёт», – зудит Виталик.

Саша перебирает глазами лёгкое перламутровое облако, оно колеблется под взглядом и медленно расходится, сейчас рассеется, исчезнет. Кудряшки легонько щекочут живот.

И вдруг боль пронизывает его до самых лопаток и подбрасывает в воздух. Этот–то жуткий вопль и слышит Илья. «А–а–а!» – орёт он снова.

Кудряшки отлетели в сторону и смотрят на него в растерянности. Виталик неожиданно и прытко подхватывает к лесу. Мечущийся Сашин взгляд натыкается на топор, он хватает его и в душу и всех святых мать бросается следом. Но тот уже исчезает за деревьями. «Зарублю суку! – рычит Саша и видит перед собой Илью. Его трясёт, он бросает топор, садится и с остановками начинает приходить в себя…

«Как же так, ты чего?» – спрашивает Илья у кудряшек.

«Я не знаю…, я не хотела», – лепечет она из–за спины подруг.

Они идут домой. Саша никак не может угомониться, его душит злость на Виталика, и он грозит ему всеми карами, земными и небесными. А кудряшек ему жалко, он её успокаивает и понемножку успокаивается сам.

Два часа ночи, а Виталика нет. Илья начинает засыпать, последняя мысль: «Его же комары сожрут». В суматохе они собрали всё, включая и одежду Виталика, и тот гуляет сейчас по лесу в одних трусах.

Наутро все в сборе. Виталик с Сашей друг на друга не смотрят, и долго ещё потом будут отворачиваться при случайных встречах.

Время уезжать. Поджил синяк на Сашином животе, но челюсть проступила ещё явственней. «Что делать?! – сокрушается он. – Как я жене покажусь, это же конец, развод. У меня и в мыслях–то ничего не было с этими кудряшками. Поди, докажи теперь…».

«Терпеть будешь? – спрашивает Илья. – Давай изменим рисунок, замаскируем. Скажешь, что упал, ударился. Мы подтвердим, если надо».

Наточили нож, окунули в йод, промазали живот йодом, и Илья приступает к делу, нацарапывая полосы на животе. Проступают капли крови, Саша стонет, охает: «Дай, я сам». Но больно, если и сам, ещё и плохо видно. «Да не там ты режешь, что от этого толку», – снова берётся за нож Илья. Кровь уже льётся нешуточная, заливает живот. Протирает йодом, Саша взвивается от боли.

«Последний штрих», – говорит Репин, добавляя ещё порез, и отходит на шаг в сторону, оценивая взглядом общий вид.

«Надо же, – удивляется он. – Прямо Пикассо получается». И не удерживается: «Лучшая моя картина!»

Саша вскидывается, но только мычит от боли, злости и стыда.

Проходит ещё пару дней, на сегодня назначили отъезд. Саша грустно разглядывает в зеркало импрессионизм на своём животе – в багровых, жёлтых, синих и чёрных тонах.

«Нет, – вздыхает он. – Вы езжайте, а я здесь ещё побуду», – и уходит.

Дней десять был он ещё в колхозе, меняя компрессы из бадяги, пока, наконец, не истаял последний, самый упрямый резец.

Я ЗАШЁЛ ПОПРОЩАТЬСЯ…

-

«Что же сделается вдруг

Этим яблоням и сливам,

Если выпадет из рук

Жизнь воробушком пугливым?»

С. Васильев

Часов 11 утра. Репин никого сейчас не ждёт, позавтракал и собирается к холсту. Неожиданный звонок в дверь. Перед ним бледный Г.В. Илья сразу понимает, что что–то произошло, оба молча проходят и садятся.

– Я зашёл попрощаться, – говорит Г.В., не поднимая глаз.

– Ты толком скажи, что случилось.

– Не могу больше, надоело всё. Вот, две недели назад жена ушла. Теперь один, как перст, в четырёх стенах, смотреть на холст не могу, кисти повыбрасывал… В общем, решил я со всем этим кончить. Не нужна мне такая жизнь. Да и кому я нужен? Кто знает художника Г.В.? Кому нужны его работы?

В мастерской повисает долгое молчание. Илья лихорадочно соображает. Понятно, что положение серьёзное, кризис, жена ушла, может и вправду чего натворить. Что–то нужно делать. Но что?

– Слушай, – говорит. – Ты мужик взрослый, решил, значит, решил. Я тебя отговаривать не буду, не стану тебе рассказывать, как хороша жизнь, сколько ты ещё классных картин напишешь после того, как всё это пройдёт, не буду напоминать тебе о твоих почитателях и почитательницах. Ничего этого делать я не буду. Попрошу тебя только об одном, и ты должен обещать мне это, слишком давно и хорошо мы знаем друг друга. Жертва небольшая, единственное, о чём я прошу – повременить со всем до вечера. Если ничего не случится, и ты будешь так же твёрд в своих намерениях, как сейчас, – делай, что ты там собрался, в петлю залезть или ещё что. Поплачем потом, помянем, проводим, и если кто тебя и осудит, то во всяком случае не я, жизнь и вправду собачья. Обещаешь?

– Обещаю, – кивнул Г.В. и пошёл к двери.

План у Репина уже почти готов, теперь только бы не подвели, а то придётся ещё кого–то разыскивать.

Но нет, всё в порядке, к часу дня как обещали, приходят девочки из художественного училища, 4-й курс. Их сразу четверо, четыре щебетушки, красивые, громкие и молодые. Илья впускает их, кивает в ответ на оживленные приветствия, проходит и молча и печально усаживается за стол. Те слегка обескуражены: «Наверное, мы не вовремя?»

– Нет, нет, девочки, вы тут не причём. Просто у меня с утра очень плохие новости, не знаю, что и делать.

– Что? Как? Может, мы чем–то сможем помочь?

– Может быть, хотя не знаю… – Илья выдерживает длинную паузу, в мастерской мёртвая тишина.

– Понимаете, – продолжает он, – тут есть одна маленькая интимная деталь, и я не уверен, вправе ли я её разглашать, об этом мало кто знает.

У девочек округляются глаза, они заёрзали на стульях: «Но мы же никому не скажем!»

– Ладно, – говорит Илья, – надеюсь, простится мне, обстоятельства вынуждают… Сегодня утром, только что перед вами, у меня был мой друг Г.В., вы с ним знакомы. Талантливый художник, совсем ещё молодой, но… Короче, не хочет он больше жить. Кризис творческий, как назло, не продаётся ничего, а тут ещё жена от него ушла, вот уже две недели. Наверное, это была последняя капля. Что ей в голову взбрело, я не представляю, семейное дело тёмное, хотя одну причину я могу предположить. Но только!..

Илья смотрит на них. Четыре птицы сидят, боясь пошевелиться, глядят ему в глаза, мотают головами: «Никому!»

– Дело в том… Он рос без отца, трудное детство, бедность, почти нищета, вечные недоедания. Ну и, видимо, поэтому он перестал расти. Вы его видели – он небольшого роста. Сам расти перестал, а это… этот…, ну, вы понимаете, растёт и растёт…

– Кто? – не выдерживает одна.

– Молчи, дура, я тебе потом всё объясню.

– Вот, – продолжает Илья, – может быть, здесь причина, почему ушла жена, хотя бы отчасти. Он мне как-то жаловался полунамёками, он очень стеснительный, на проблемы с этим, но я не обратил тогда внимания. Впрочем, кто его знает, – женщины, поймёшь разве, что им нужно всякий раз… В общем, девочки, я вас очень прошу, жалко человека, сходите к нему, это тут недалеко. Вы молодые, задорные, глядишь, и перебьётся всё. Он такой талантливый…

– Конечно, конечно, – в хоре голосов энтузиазм.

Илья пишет адрес и рисует подробную схему-путеводитель по одному из городских дворов: как пройти во двор, как добраться до входной двери, это комната мамы, это сестры, а вот эта – та, которая нужна. Илья видит, что девочки давно всё поняли, девочки готовы и горят от нетерпения.

Улетели девочки…

В последующие дни Илья чутко прислушивается к жизни художников вокруг, но всё мирно и спокойно, никаких происшествий.

Недели через две они случайно видятся на улице. Г.В. ещё бледнее, чем при последней встрече, весь какой-то развинченный и лёгкий, словно пустой. Задёрнутый туманом взгляд, синие тени подтянулись почти к вискам.

– Ты что-то не в себе? – говорит-спрашивает Илья.

– Да ну их, задолбали… студентки из худучилища. По две, по три каждый день приходят, то им расскажи, это покажи… Устал я, как собака.

Вдруг тень пробегает по его лицу, глаза сверкнули смущённо и ушли в сторону. «Вспомнил, как виделись в последний раз», – догадывается Илья.

– Ладно, я побегу, холст купили, просили занести сегодня, у меня рамы не было, вот иду к Васе за рамой.

«Идея как-то использовать девочек пришла мне в голову сразу же, как только я о них вспомнил; Г.В. ещё был здесь, и я подумал, что хорошо бы они пришли раньше, – рассказывает Илья. – Что-то же я должен был придумать. Ситуация критическая, действовать надо было быстро, с маху, сдуру он действительно мог сотворить что-нибудь непоправимое».

«А как там у него с этими его принадлежностями, я до сих пор представления не имею. Я в бане с ним ни разу не был и голого никогда не видел…» – Илья смеётся.

История, однако, на этом не закончилась, а продолжение её заняло ещё около года. Пошли гулять по городу слухи о Казанове в городе, о необыкновенных его мужских достоинствах и доблестях. К Г.В. выстроилась очередь, попыталась было вернуться жена, и он не без злорадства указал ей на дверь. Но слухи, видимо, оказались преувеличенными, и постепенно всё успокоилось. Где–то в середине этой саги появилась на горизонте женщина и потихоньку отвадила любительниц приключений. Родили они с Г.В. сына и почти уже вырастили на сегодняшний день.

СКРИПКА

-

«На лыжах звука, но без языка,

Не шёпотом, горя, и в смертный час почти

Рыдает сумасшедший музыкант,

О Лидии, о лилии и ласточке!»

Арс. Несмелов

Собрались как-то два художника – поговорить, выпить, развеяться. Маликов и Илья. И поговорили, и выпили. Тревожно, сладко на душе стало. «Послушай, – говорит Маликов, – это моё любимое». И ставит на стареньком проигрывателе «Каприсы» Паганини. Заворожил, закружил Д. Ойстрах виртуозными тремоло и флажолетами, нежнейшими пианиссимо, до донышка достал.

«Не может быть, я тоже могу», – подхватывается с места Илья, видя на стене скрипку. Старенькая, рассохшаяся, ученическая скрипка. Как настраивать, никто из них не знает, но всё равно, берёт Илья скрипку, извлекает из неё протяжные певучие звуки, стараясь поймать созвучия из каприса, и что-то вдруг находит… или это им только кажется. Растрогались оба, и Маликов на дорогу кладёт в футляр скрипку, даёт в придачу килограммовый слиток канифоли, и они расстаются…

С неделю Илья повозился со скрипкой, попиликал, но быстро понял, что пять лет худграфа в университете ничего не добавили к его станичному музыкальному образованию, надо бы для начала музыкальную школу, что ли, закончить. Он вернулся к холстам, а скрипку повесил на стену. Но теперь она довольно часто появлялась в его натюрмортах, особенно на первых порах. Репиным Илью больше не называли, и иногда он ловил себя на том, что жалеет об этом. Он снова обрёл прежнюю свою фамилию и некоторую известность, его картины стали покупать.

Шло время… И вот однажды раздаётся звонок в дверь мастерской. Илья открывает. В проёме – женщина, молодая и красивая, совершенная и звонкая, сама как скрипка, но от Амати или Страдивари. И в руке футляр со скрипкой.

Смущенные приветствия, извинения… «Я из Ленинграда, – говорит она. – Мы здесь на гастролях с квартетом. Я знаю немного Ваши работы, видела на выставке. Они мне нравятся. А вчера я купила Ваш натюрморт в выставочном зале. В филармонии мне нашли Ваш адрес. У меня до концерта несколько часов, вот я и решила…»

Ошарашенный Илья вспоминает, наконец, о гостеприимстве, усаживает, ставит чай, накрывает на стол, что-то говорит, приходит в себя. Илья не из робких, но смущён и даже растерян. Потом они пьют чай, но беседа не клеится.

«Хотите посмотреть?» – Илья показывает на составленные вдоль стен картины. – «Конечно, если можно. Я на это и надеялась, когда сюда шла».

Они перебирают холсты. Илья что-то рассказывает, пытается шутить. Она почти всё время молчит. Им попадается натюрморт со скрипкой. На ней одна струна, остальные клубком сбоку.

– Паганини – так я его назвал, – говорит Илья.

– Это она? – кивком головы она показывает на стену, где висит скрипка с тем же клубком.

– Да, – говорит Илья. Она долго и рассеянно на неё смотрит, потом отворачивается и идёт к столу.

– Ещё чаю? – предлагает Илья.

–Нет, нет, спасибо.

– Может, Вы что-нибудь сыграете? – Илья не знает, чем заполнить паузы и никак не может выбраться из смущения. Она молчит, отсутствующий взгляд медленно бродит по стенам.

– Да, пожалуй, – вдруг соглашается она. Наклоняется за футляром, открывает, достаёт скрипку…

– Что это было, Боже мой. Я ни черта в музыке не понимаю. Кроме этих «Каприсов» у Маликова, я и не слышал-то ничего толком в своей жизни из классики, – вспоминает Илья.

То падая, то забираясь, куда немыслимо казалось и достать, замирая и вспыхивая вновь, трепетала, звенела, рыдала, заполняя пространство, скрипка. И вдруг прервалась в неожиданном стоне и затихла…

Глянул Илья, а из-под ресниц по тонким, нервным, прижатым к векам пальцам покатилась вдруг жемчужная капля, – одна, другая, – и сдерживаемый, нестерпимый и какой-то вдовий плач резанул по сердцу и придавил в кресле.

– Я никогда её больше не видел. И никогда больше не брал в руки скрипку. И со стены сразу убрал.

ПРОШЛО СОРОК ЛЕТ

Позади жизнь. Иных из наших «тигров» уже нет. Больших художников ни из кого не получилось, хороших средних несколько, остальные просто проживали жизнь и своим ремеслом добывали себе кусок хлеба. Выросли дети, подрастают внуки, с этим всё у всех в порядке. У детей своя жизнь. У наших художников какой-то кусок её ещё остался, но что с ним делать?..

Разбухший от жира и сердечного недуга Илья задыхается от нескольких шагов… Поджарый и усохший Паша несколько лет назад наотрез отказался пить, и теперь его по жизни гонит только тщеславие; все деньги тратит на устройство выставок и на встречи с «нужными людьми» – зачем, он сам не знает. Он раздаривает им свои холсты, тает от комплиментов, надеется на обещания… Такой же высохший, маленький, съёжившийся Толя Акунин коротает с водкой дни между заказами.

– Ты книжки читаешь? – спрашиваю я его.

– Какие книжки? Я выживаю. Течёт крыша в доме, завалился забор… Какие книжки?

Толя хороший копиист и недавно ему заказали репинских «Запорожцев, пишущих письмо турецкому султану», но на крышу гонорара не хватило. Пишет он и портреты – «главное, чтобы было похоже»… Г.В. всё из себя выплеснул, гонит по инерции в одной и той же колее и по собственному его признанию «давно сам себе противен». Он потерял вкус и к искусству, и к жизни, и всерьёз подумывает о том, чтобы «зайти попрощаться». Илья уже бессилен ему помочь, как и себе. Край жизни, близится финал…

Какой-то печальный у этой истории конец. Где-то потерялся смысл, что-то тут не так, Всевышний… Скажи, где выход…

Несётся рядом молодая жизнь. Наши художники «по долгу службы» иногда общались с Богом. А что ждёт этих «детей асфальта», которые о Боге только что-то слышали и никогда с Ним не соприкасались? Они с осмысленным старанием дрейфуют на Запад, хлебают свои восторги на «Евровидении», грезят кто о Европе, кто об Америке и ничего не знают о России, кроме последних её 70-100 лет.

12 июня, в «День России», на «Маяке» я услышал только одну песню-мелодию на русском, да и то недолго – парень «улетал в Лаос». Всё остальное музыкальное – англоязычная попса. От неё давно тошнит, но для них она – культура. Когда они искоренят в себе остатки русской ментальности, ничего другого, кроме братской могилы с Евросоюзом им не останется, но у «евро» будет преимущество, поскольку вся их ментальность исчерпывается формулой: «пожил – и пропал», ни о чем другом они не знают. Россия это «другое» знает, но забыла.

14.06.10.

В. М.

Хотя в жизни всё запутано и переплетено, но что-то есть в ней главное, а что-то второстепенное. Сознательную, взрослую жизнь В.М. вылепили три блока причин, обстоятельств и связанных с ними действующих лиц.

1. Жёны

У В.М. в его жизни было четыре жены. С первой он прожил полтора месяца, со второй – полтора года, но потом промыкался-потянул ещё четыре года из-за сына. Третья родила ему ещё одного сына, но через пять лет ушла, забрав ребёнка с собой. Четвёртая родила ему ст. Степная двух дочерей и умерла, не дожив нескольких месяцев до 33 лет. Дочерей он растил и поднимал в одиночку: ни жён, ни женщин в его жизни больше не было.

* * *

Первая жена была москвичка, звали Татьяной. В 60–х годах прошлого века В.М. учился заочно в московском институте и два раз в год бывал там регулярно на экзаменационных сессиях. Было ему тогда 25 лет. Рост средний, внешность средняя, худощавый и спортивный, любитель музыки, стихов и живописи, неравнодушен был к охотничьему оружию и красивым женщинам, к лошадям, собакам и футболу…

С Татьяной В.М. познакомился в московском Манеже на традиционных тогда новогодних праздничных вечерах с концертами и танцами. Была она зеленоглазая, миловидная, небольшого роста, коренастая, широкоплечая, с густющей шевелюрой коротко остриженных каштановых волос. В Манеже, на танцах, она сразила В.М. тем, что знала Шелли. Английский поэт Шелли был одним из увлечений В.М. того времени, и он много знал из него наизусть (в переводах). Английскую поэзию в разговоре они затронули случайно, но что–то дало повод, они добрались до романтиков, и тут она продекламировала один из его шедевров, коротких стих: «Если лампа разбилась, то и пламень в осколках погас…»

Через неделю они уже жили вместе, Татьяна сняла комнату у одной из своих сотрудниц, а через две недели обзавелись и штампом ЗАГСа в своих паспортах – всё её же стараниями, но В.М. не возражал – Перси Биши Шелли перевешивал. Татьяна по профессии была биолог, аспирант Тимирязевской сельскохозяйственной академии, с В.М. они были одногодки.

Семейная жизнь текла вперемежку с экзаменами, зачётами и контрольными работами. В.М. пора было скоро уезжать, и он старался побольше успеть. Был допоздна в институте, сидел за конспектами дома – обычный студенческий напряжённый сессионный ритм. Жена тоже работала в своей аспирантуре, но в куда более спокойном режиме. Кормила В.М. завтраками и ужинами, водила в кино… Никаких ссор, стычек не было.

Но однажды случилось… По пустякам, из-за какой-то мелочи она вдруг вспыхнула, ругнулась и ринулась в туалет курить. В.М. что-то там дописал в контрольной и, благодушный, пошёл стучаться в туалет, извиниться. Он не знал за что, так, для порядка, чтобы уладить размолвку, значения этому он не придал. Мирно постучался в дверь туалета – безответно. Постучался снова: «Ну, Танечка, ты что?» – успел сказать. Дверь туалета резко дёрнулась, два блестящих распахнутых зелёных глаза засверкали навстречу и вслед за взглядом – бешеный и смачный плевок в лицо. Всё молча…

Ошарашенный В.М. застыл перед открытой дверью. Она её закрыла… В.М. ушёл на кухню, умылся, долго тёр полотенцем лицо. Оделся и пошёл на улицу. Бесцельно бродил, курил. «Если двое расстались, то забылась и нежная речь», – вдруг появилась в мозгу и назойливо вертелась концовка из всё того же стиха Шелли. Странным образом это его успокоило. Потом он понял – это было решение. В.М. вернулся в дом, заварил чай на кухне, попил. Поймав себя на том, что в туалет ему зайти трудно, покурил в форточку. Супруга была в это время в постели, читала… До отъезда из Москвы оставалась неделя. Они прожили её мирно. В.М. сам удивлялся собственному спокойствию.

…Письмо В.М. начал писать в самолёте, почти сразу после взлёта. Из аэропорта Омска, первой посадки самолёта в его долгом рейсе на восток, он уже отправил письмо в Москву. Попрощался. Никого их них двоих не винил. Сказал, что во всём виноват Шелли. Татьяна прислала ему два или три письма. Попросила прощения, попросила вернуться… Суровый на то время максималист В.М. ей не ответил.

* * *

Жизнь продолжалась… Следующий приезд в Москву должен был быть последним институтским – В.М. его заканчивал. Столица приняла его надолго: полгода отпускных и время на написание и защиту дипломного проекта, всего получалось положенные 9 месяцев.

…Спустившись однажды в институтскую библиотеку, В.М. увидел в окошке симпатичную весёлую мордашку. При следующем визите – снова она. Выказывала признаки расположения, улыбалась, смеялась, задавала вопросы, шутила… Так всё и началось. Броская, модная, ярко одетая, безоговорочно брюнетка, но глаза серые. Недавно окончила школу, теперь работала в библиотеке и собиралась поступать в институт на библиотечный факультет. Звали… Татьяна. «Опять Татьяна», – подумалось тогда ему. Была она на шесть лет младше В.М. Это он только сейчас её заметил, она его заметила давно, ещё в прошлый приезд, так она ему потом сказала.

На майские праздники они выбрались на Оку в район Тарусы. Заблудились в Снигирях (В.М. до сих пор ломает голову, почему подмосковные Снигири пишутся через «и»), и высокий, стройный, хотя и в годах человек приветливо и толково объяснил, как выбираться. В.М. почему–то решил, что это был писатель, может, потому, что обликом он напоминал Б.Л. Пастернака; самого Пастернака уже не было в живых. В Оке они выловили на удочку с десяток ершей. На уху не хватило, но голодными не остались, припасов было вдоволь. Весна в тот год была очень поздняя, но уже подкрадывалась, на выгревах появилась робкая зелень, а почки на ивах набухли и вот–вот должны были брызнуть свежей листвой…

После этой поездки В.М. стал бывать у них дома и иногда оставался ночевать. Они жили рядом с ВДНХ в кирпичной семиэтажке сталинской застройки, в коммуналке на четверых хозяев, где им принадлежала самая большая комната на 25 квадратных метров. Кроме родителей и Татьяны, в семье был её старший брат, но он в то время сидел в тюрьме, и сидеть ему оставалось ещё год. Семья была самая простецкая. Отец всю жизнь проработал в депо, водил трамваи. Мать, Пелагея Ивановна, долгое время работала в гостинице горничной. Была она женщина мудрая и с большим юмором. Отец, напротив, чувства юмора был начисто лишён, в семье этим пользовались и часто над ним потешались. Иногда он выходил из себя, что–то сумбурное кричал и брызгал слюной, но под взглядом Пелагеи Ивановны затихал и со стулом уходил на общую коммунальную кухню. Татьяна потом по секрету сообщила В.М., что это неродной её отец, с кем–то согрешила в войну Пелагея Ивановна. В семье все почему–то об этом знали.

В коммуналке самой примечательной личностью был Семёныч – грузный, за шестьдесят, лысый, с огромным животом и красным, похожим на еловую шишку, носом. Местная знаменитость, профессиональный игрок на бильярде и в преферанс. За ним приезжали на машине и куда–то увозили играть в подпольные клубы, а потом привозили назад, и двое молодцев доставляли его на пятый этаж, поддерживая с разных сторон.

…В.М. защитился. Руководитель его диплома предложила ему аспирантуру и ещё два года в Москве. Но он решил с этим подождать и улетел домой. Он работал в геологии начальником съёмочной партии и был человек занятой. Через полгода он выписал к себе Татьяну, а ещё через пару месяцев появился на свет его первый сын Дмитрий. Но семейная жизнь у них почему–то не заладилась сразу. Ссоры, сцены, крики, беспричинная и яростная ревность жены, когда он засиживался на работе… Попробовал работать дома, но она не давала. Когда она порвала книгу, специальную, по профессии и довольно редкую (он привёз её из Москвы), В.М. понял, что и на этот раз, с Татьяной-2, он потерпел фиаско. Он пристроил её на работу в 1-й отдел экспедиции и теперь был почти всё время на виду, его камералка находилась рядом. Стало спокойнее, но ненадолго.

В.М. пора было уезжать в поле. Полевой сезон долгий, 4–5, а то и больше, полностью автономных месяцев вдали от цивильной жизни; связь с экспедицией по рации. Площадь работ не маленькая, около 600 квадратных километров на сезон; к концу его территория должна быть равномерно закрыта маршрутной сетью, то есть исхожена, с позиций геологии описана и опоискована. Дорог на площади нет, тропы только медвежьи, иногда оленьи. Заброска к месту работ обычно вертолётная. Месяц перед полями – время горячее и суматошное. Всё надо обдумать и спланировать заранее, потом будет поздно. Надо наметить базу и подбазы, схему перемещений внутри, маршрутные схемы, закупить продукты на весь сезон, запаковать их от медведей в большие металлические бочки, доставить всё это на место и ещё много чего: набор полевых рабочих, аренда лошадей, студенты–практиканты, экипировка… Народу в поле до 30–40 человек, а если с буровыми, то раза в полтора больше. За всех в ответе в первую очередь начальник партии, то есть В.М. А тут дома сплошная нервотрёпка. На что–то нужно было решаться.

Сели они с Татьяной за стол и почти равнодушно решили так: она с сыном уезжает в Москву, а дальше будет видно; уладили денежный вопрос…, говорить стало не о чем. Разговор был печальный, но мирный. В.М. пригласили в этот вечер на день рождения. Он сказал об этом Татьяне и добавил: «Вместе с женой». — «Какая я теперь жена? – сказала она и идти отказалась. В.М. про себя с облегчением вздохнул: «Я не могу не пойти, день рождения у Миры, мы учились вместе в техникуме, в одной группе». Она рассеянно кивнула в ответ. В.М. выбрал какую–то книгу в подарок и ушёл. Настроение было неважное…

Татьяна в 1–м отделе заведовала выдачей материалов, секретных и обычных, и выдачей оружия в поле. Кавалерийский карабин на каждую маршрутную группу им был положен по правилам техники безопасности «для защиты от зверей». Начальнику партии и старшим специалистам по статусу для охраны секретов полагался ещё и револьвер, но можно было и не брать.

…Часу в 12–м ночи В.М. стал прощаться. Не сиделось, было тоскливо, коньяк не помогал. Он вышел, спустился с крыльца. Под навесом над ним горела лампа, дальше было темно. Оттуда, из тёмноты выступила фигура в плаще. Татьяна. В руке пистолет. «Ну что, нагулялся? – спросила она. В.М. пожал плечами. «Что же ты? Стреляй», – сказал он. Услышал звук выстрела, несильно, толчком, обожгло ногу вверху. Он упал. Потом слышал крики и суету вокруг, потом уплыл…

В больницу к нему пришёл капитан милиции. Задавал вопросы, записывал ответы. Под конец сказал: «Мы оформляем дело и передаём в суд. Вы согласны?» – «Нет, – сказал В.М., – судов не надо». – «Послушайте… – продолжил капитан, – у неё дрогнула рука, она сама так сказала. Если бы не это, Вы были бы с пулей в груди и Вас, скорее всего, уже не было бы. В паху пуля прошла в миллиметрах от бедренной артерии. Если бы она её задела, Вас опять же, скорее всего, уже не было бы. Вы родились в рубашке».

В.М. и в самом деле родился в рубашке, его мать ему об этом говорила. «Она – мать моего сына. Судов не будет», – повторил он. Капитан пожал плечами и простился.

У В.М. от тех времён случайно сохранилась медицинская справка о том, что ему «разрешается участвовать в полевых работах облегчённого типа». Меньше чем через месяц он был уже в поле.

* * *

Жизнь продолжалась… Прошло лет семь или восемь, В.М. перевалило за 30 и побежало дальше. Он ушёл в дела, поступил в заочную аспирантуру, бывал в депрессиях, погружался, с трудом выбирался… Всякий раз его спасала работа.

Однажды поздней осенью он заглянул в местный кабак. Бывал он там редко, но его знали. Расположился за столиком, заказал, оглянулся по сторонам и… увидел новость. Среднего роста, с русыми волосами и синеглазая. Глаза большие, блестящие и синие–синие. Не местная, никогда раньше её здесь не было. Пригласил на танец, завязался разговор, скакали из темы в тему, но везде было легко. Чтобы не прерываться, В.М. предложил ей пересесть за его столик, и она сразу согласилась. Так же, не жеманясь, согласилась после ресторана уйти к нему домой. Звали Галиной. Журналистка, закончила литинститут, работала завотделом молодёжной газеты в городе, там и жила с родителями. Сюда, в дальний пригород, заглянула по работе, была здесь в командировке. Утром, прощаясь, условились о встрече. Уходя, она заметила свои бальные (ресторанные) туфли, хотела забрать, но увидела, как В.М. расстроился, хотя и молчал. «Ладно, – сказала, – пусть остаются». Так всё и началось, и протекало довольно бурно. В.М. неделю не показывался на работе, потом позвонил и написал задним числом заявление с просьбой об отпуске «по семейным обстоятельствам». Начальство уже и так обо всём знало.

Год они прожили хорошо, может, потому, что жили вдали от родителей, в том самом пригороде, где познакомились, у В.М. была там ведомственная квартира. По тем временам её родители считались птицами крупного полёта: папа Галины в совдеповской партийной иерархии был третьим лицом в огромной области. Пригород они быстро разменяли на город, и теперь В.М. по три часа в день тратил на дорогу, чтобы добраться до своей работы и обратно. При его занятости было это очень неудобно, но жене в самый раз, и пришлось смириться.

Через год у В.М. родился его второй сын – Глеб. В.М. вместе с её родителями встречал жену в роддоме. Она вышла с Глебом на руках, и он сразу увидел в ней резкую перемену. В лице появилась непривычная, не красящая её строгость и отчуждение. Очень дальним внутренним чутьём он понял, что это начало конца, но тут же прогнал эту мысль и уговорил себя считать это типичным для женщины, которая перешагнула грань девичества и стала матерью.

Интуиция, однако, его не обманула. Они с Галиной всё больше отдалялись друг от друга. В семью его вежливо не приняли, да и вряд ли это могло быть иначе. В.М. при его любознательности, скептицизме в отношении признанных авторитетов, стремлении учиться и верить только правде, слишком много знал о совдепии, чтобы не питать отвращения к её кровавому прошлому и лживым лозунгам и лицемерию в настоящем. Это не раз выходило ему боком. Дома с Галиной они эту тему почти не трогали, в присутствии её родителей тем более. Но стена невидимо стояла.

Выяснилась и ещё одна деталь, выяснилась неожиданно и совершенно случайно. Будучи у родителей в гостях и раздеваясь в прихожей, В.М. увидел на столике под зеркалом трюмо телеграмму: «Умер дядя Дрейзин…» – бросилось ему в глаза. Он знал немецкий, потому что Ремарка он читал в оригинале. Переведите «drei Sinn» на русский, прочитайте слитно и по-русски, и вы узнаете девичью фамилию Галины Львовны, а Лев Анатольевич, её отец, был на самом деле Лев Натанович, хотя русская калька-фамилия ему очень подходила. Был он высокий, ладно сложенный, с такими же синими, как у дочери, глазами и совсем не похож на еврея.

В.М. никогда не был антисемитом. С томиком Пастернака и репродукциями холстов Шагала он прожил жизнь. Запрещенного Мандельштама переписывал в Петербурге ночь: по случаю ему дали на сутки американское издание. Бродский, Коржавин, Рейснер, Гиппиус…, не стоит и начинать этот список, они часть его жизни. Они давно убедили его в том, что вершины человеческого разума не знают национальностей, гении всегда всемирны и надмирны.

Но разночинный обыватель об этом, похоже, не знает, его это просто не касается, заботы у него другие. Собственная жизнь В.М. с событиями в руках ему это упрямо демонстрировала. Ему стало негде жить, потому что его жильё у него в конце концов отобрали и как дважды два доказали, что всё законно; «пиши заявление, – сказали, – поставим на очередь». Галина подала на развод и осталась в квартире хозяйкой.

Но хуже всего было то, что у него отобрали сына. Ему обрезали любые возможности с ним общаться. Он пробовал договориться с Галиной, звонил и писал письма. Написал тестю, написал Глебу, когда тот повзрослел. Ответом было только молчание. В.М. понимал, что силы были слишком неравные, что его сделают посмешищем, в первую очередь, в глазах сына. И он отступился.

В.М. пестовал сына до пяти лет. Будто чувствуя, чем всё кончится, готовил его к жизни и постарался вложить в него понятия о мужском достоинстве и рыцарских мужских качествах, как понимал их сам. В.М. знал, что наука в раннем детском возрасте остаётся с человеком навсегда, а потому надеется, что Глебу в жизни это пригодилось и понадобится ещё не раз. Глебу уже за тридцать. О судьбе сына В.М. ничего не знает. Знает только, что у Глеба отобрали даже его фамилию; когда пришла пора получать паспорт, мать перевела его на собственную. Даже формально отца из жизни Глеба вычеркнули. Но формальность это мелочи. В.М. надеется, что в памяти сына он что–то оставил по главному счёту. И тупое упрямство, с каким ему отказывали в общении с ним, кажется, это подтверждает.

Могло ли быть иначе? В.М. не знает. Склоняется к тому, что нет. Он – кровный русский, с донскими корнями, с глубинной памятью о предках, нередко являющихся к нему во сне, вросший в русскую культуру так глубоко, что и сам об этом не подозревал и только потом начал догадываться. Потом, когда незаметно для себя стал добираться иногда до виртуальных высот. В.М. не знает, можно ли бесконфликтно слить в гармонию два этноса. Или Вавилонская башня на все последующие времена была недвусмысленным предупреждением о содомии? И как тут быть тогда с глобализацией?

* * *

А жизнь всё равно продолжалась… Третья жена была младше В.М. на восемь лет, последняя, четвёртая, – на восемнадцать. Они работали с В.М. в одной экспедиции. Зеленоглазая, с аккуратно стриженой головкой, очень живая, любила стихи и песни у костра, ненавидела ложь и несправедливость, была прямодушной, была любимицей многих, но её прямота и острый язык заставляли многих других держаться от неё подальше. В.М. долго соблюдал дистанцию, разница в возрасте казалась огромной, но в конце концов сдался, она его почти заставила. «Ну и что ты будешь со мной делать через двадцать лет?» – спросил он. – «Ничего, там видно будет. Понянчим».

Жизнь у них не была безоблачной. Во многом в этом был виноват В.М. Предыдущие годы слишком долго и сурово испытывали его на прочность, и он начал сдавать. Пил, лечился, снова пил, думая, что понемногу можно, но срывался и снова лечился. Пока не понял, что не получится. Алкоголизм – болезнь страшная и неизлечимая: или пьёшь, или живёшь, если надо жить. Жена несла свой крест. Иногда взрывалась, сама бывала несправедливой, но, поняв, что неправа, извинялась, и они мирились. Родилась первая дочь, потом вторая. В.М. защитил диссертацию и получил сотню прибавки к зарплате за учёную степень. Так бы, может, понемногу всё и наладилось бы, но жена начала прибаливать. Они были в отпуске, когда первое серьёзное недомогание уложило её в постель. Отлежалась, поднялась, они вернулись из отпуска, и она пошла к врачу. Провели обследование, диагностировали рак желудка в той стадии, когда сделать ничего уже нельзя. Но делали – и облучение, и химиотерапию. Через полгода её не стало. Надышаться жизнью она так и не успела. Ушла, не дожив до Христова возраста трёх месяцев.

На руках у В.М. остались две дочери, младшей было шесть с половиной лет, старшей десять… Теперь они взрослые. Жизнь у них непростая, но у кого она простая? Слава Богу, что при мужьях, и старшая из дочерей уже подарила В.М. внучку.

* * *

«Что ж так всё запутанно и сложно, – думает В.М. – В сущности, ни его жёны, ни он не такие уж плохие люди. Но ужиться не смогли. Не сумели? Может, и не сумели. А это надо уметь? Что надо уметь?»

Зигмунд Фрейд был счастливый человек, он всё про всех знал. Своё знание он добыл в собственной постели, но решил, что оно годится и для остального человечества, хотя вскоре выяснилось, что годится оно только для обезьян. Их полно теперь по свету, постоянно торчат в телевизоре, не смолкают на радио. Вздыхают: «Ах, волнительно!» В русском языке отродясь такого слова не бывало. Русский стыдлив. Он тут же слышит, как от «волнительно» за версту несёт блудливостью перезрелой и стареющей кокетки. А кокетки и кокотки всех возрастов не устают страдать – по «сексу в большом городе» Вавилоне. Томятся откровенно, не стыдясь и не скрываясь, это их стихия – всю жизнь в течке, от тринадцати до климакса.

Последователь Г. Гурджлева и П. Успенского Борис Муравьёв («Гнозис». т. I–III. «София». 1998) длинной цепью эзотерических выкладок доказывал, что две супружеские половинки единственные, и любое другое сочетание ведёт к проблемам. А как её найти, как узнать эту свою половинку?

«Существует непреложное правило: чтобы узнать своё полярное существо, мужчина должен знать себя самого. Логика очевидна: чтобы узнать своё второе «Я», мужчина должен узнать своё собственное «Я»… Речь вновь идёт о проблеме поисков Пути… Полярные существа не лгут друг другу. Да им и нет нужды лгать, поскольку внутри оба они – единое существо» (там же, с. 273–274).

…В.М. вспоминает свою юность в далёком Иркутске, где он учился в техникуме. На вечере в ИН’язе он увидел принцессу, её звали Лариса. Тонкая, чуткая, изящная и хрупкая как статуэтка. Живые глаза с восточным удлинённым разрезом, откликаясь на душевные движения, сверкали и меняли цвет от зелёного до серо–голубого. Как музыка звучала речь. Роскошные русые волосы венчали голову, падали на плечи, закрывали и открывали шею, нежную и стройную. Перед ним стояло какое–то волшебное растение, цветок, орхидея. Он замер тогда, а она и другие студентки разыгрывали викторину, литературно–музыкальную, довольно простую. Он начал в ней участвовать и выиграл три тура подряд. Так они познакомились, они были ровесники.

В семье Ларису звали Лялей; у неё была младшая сестра десятиклассница Ира и пятилетний брат Женя. Были они детьми полковника, и не простого, а командующего военным округом. Ляля дружила с В.М., Ира с Гошей, спортсменом–велосипедистом. Порядки в семье были аристократические, и обоих кавалеров всегда сажали за общий стол, где дирижировала мать семейства, красивая женщина средних лет.

В.М. писал Ларисе письма, короткие и длинные, и один-два раза в неделю бывал в доме. Они засиживались допоздна. А потом он выходил на улицу и шагал пешком из центра города по мосту через Ангару к себе в Кузьмиху, где жил в общежитии. Трамваи давно уже не ходили. Зима, мороз под сорок и за сорок. Он шёл почти на корточках, под каждый шаг нагибаясь и растирая колени, потому что те отмерзали. В.М. был модником, их тогда называли стилягами. Под брюки-дудочки он не мог одеть даже трико, а потому коленки леденели, и он их уже не чувствовал…